三日月と盆

牛羊の類は縄文時代の日本にはなかった。それ故、三日月状をした動物の角を伴う月や月神を描いた図像を発見することは期待できない。しかし、三日月を模した角は、同時に盆の形状をとることもある。

「板皿状」の顔に涙や唾液が流れ込む。蛇がその生を更新するために飲む液体である。角や三日月、盆―何れも再誕生した同じ新月を表し、それは生を付与する液体の入った容器のことでもある。

そうであれば、藤内土偶も月神の描写であると判断するのも全く正当だと思う。

この仮説を実体あるものとして立証するには、まず第一に、月と容器が同一視された例をいっそう探さねばならない。

シュメール文献(精神世界論―5参照)で、ラガシュにあるグデア王碑文は(前2,100年頃)。

月神ナンナないしスエンの祭祀用の水容器を記述している。

ウル Ur

メソポタミア最南部にあった古代シュメールの都市遺跡。旧約聖書には「カルデア人のウル」と記され、古代イスラエル民族の父祖といわれるアブラハムの故郷でもあった。イラクのバグダッドの南東約300km、ユーフラテス川の南にある。現在名はテル・アルムカイヤル。古代にはユーフラテス川が城壁のそばをながれており、この川を利用して交易が発展した。

ウルはシュメールの月神ナンナ崇拝の中心地だった。ウルのジッグラト(基壇状聖塔)はウル第3王朝のときに建造されたもので、もっとも保存状態がよいことで有名である。高さが約20mあり、基壇上にナンナをまつったといわれる。

ウルの遺跡は、19世紀中ごろイギリスの領事テイラーによって発見された。本格的な発掘は1922〜34年、イギリスの考古学者ウーリーが指揮して大英博物館とペンシルベニア大学博物館が共同でおこなった。

前4000年ごろ、ウルは、ウバイド人(→ ウバイド文化)がきずいた小集落だったが、おそくとも前2800年にはシュメールの都市国家のひとつになっていた。古代の記録によるとウルには3王朝が興亡し、シュメール全土を支配していた時代もあった。ウルの第1王朝の最初の王はメスアネパダ(在位、前2670頃)で、あわせて5王がたち170年で滅亡した。ウルの北東約8kmにあった第2王朝についてはほとんど知られていない。

前2113年ごろウルナンムがウルを首都とするシュメール人の統一王朝を樹立する。このウル第3王朝は、中央集権的な専制王国で交易を活発におこない、メソポタミアでもっとも裕福な都市だった。ジッグラトや神殿など公共建築物が数多くつくられ、都市として整備された。ウルナンムは現存最古の法典といわれるウルナンム法典を編纂し、その子シュルギは度量衡を統一するなど、王朝は繁栄した。第3王朝は5王にわたって100年以上つづいたが、滅亡するとき都市は破壊された。

前2000年以降、ウルはイシン・ラルサ王朝のもとでふたたび繁栄した。しかしバビロン第1王朝のサムスイルナ(在位、前1749〜前1712)が破壊し、その後バビロニアがカッシートに支配されていた前16〜前12世紀ごろに一時復興、宗教センターになった。

新バビロニアのネブカドネザル2世は、ウルのジッグラトを再建、ナボニドス(在位、前555〜前539)も神殿を改装するなどウルを復興させた。その後は前4世紀ころまで都市としてのこってはいたが、政治的な重要さはなくなった。

ウルのジッグラト

現在は2段しかのこらないが、もとは3段あり、上に月神ナンナをまつる神殿があったと考えられている。このジッグラトはウル第3王朝初代のウルナンム王の治世(前2113〜前2095)につくられたもので、現在の高さは約20m、基底部は約60×45mである。

ウルの王墓から出土した頭飾り

ウルの王墓で発見された、殉死した侍女が身につけていたもの。前2600〜前2500年頃。金、銀、ラピスラズリ、カーネリアン(紅玉髄)。

「後代に月相の一つにある月を比喩的に描写するのに使用されはじめた」という。

三日月が盆であるという観念の考古学的証拠は、さらに時代を遠く遡る。盆としての三日月は、生命樹や世界の中心―世界軸或いは世界樹、大地の臍との関わりで登場する。

そこに入っている液体は、生命樹が提供したり、大地の中心から流れ出るのと同じもので、生を付与する液汁を内容とする。

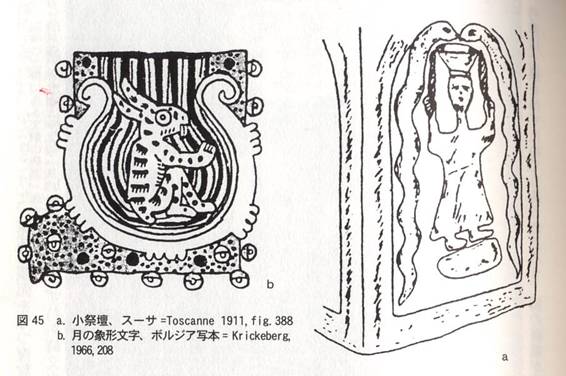

「スーサの原始文化」に由来する小祭壇上の表象を指摘している。「女神が頭上に抱えた容器から飲んでいるのは蛇である」。

「月は容器であった。このことは、古代の絵文字写本にはっきりと示されている。液体を入れた容器の断面図が描かれているからである。若干の図像には、家兎か又石ナイフが液体の上辺に座っている。

月が容器として登場している以上の紛れもない事例と比較すると、日本の藤内土偶の顔面は、容器にかすかに相似するにすぎない。しかし、勝坂文化のより広い範囲で見れば、かなりこけた、盆状の顔面をもつ複数の型式の土偶を目にする。多少上向きのものがあったり、殆ど顔が水平になっていたりする。

いずれも縄文中期或いは後期初頭のものである。

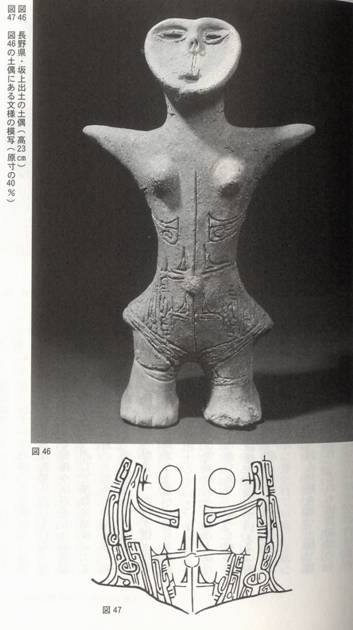

勝坂文化において曽利期の長野県坂上遺跡出土の土偶がある。

土偶は三つに割れた状態で発見され、右足が無かった。底の深い板皿を象ったような顔面は上向きで、上縁部は眉弓で作られているので、「ハート形」の顔面を早く窺わせる。

可成り短い両腕が横に伸びて、形の良い乳房とやや隆起した臍、長い胴体とかなりの短足によって第一印象が決まる。しかし、その後、上向きの左の鼻孔からまっすぐに口まで伸びる平行する刻線と、口の左端の上にある短線が一本、また何よりも乳房や腋窩以下の胴体をおおう豊かな模様が確認できる。

両足や胴体最下部を取り巻く帯は一種の着衣を思わせる。その他、臍の上下へ伸びる正中線が沈線に寄る文様を二分する。

左右で少し違いがあり、文様は若干の「記号」からできているとの印象を抱かせる。記号の一つや二つはその他の遺物にも認められる。今までのところ、「記号」は一つも解読出来ていない。

後頭部を横切る管状の開口は、土偶を吊すためかも知れない。

多少とも同一型式の板皿状の顔が各地で発見されているものの、全く同じ容貌を示す土偶は一つとしてない。

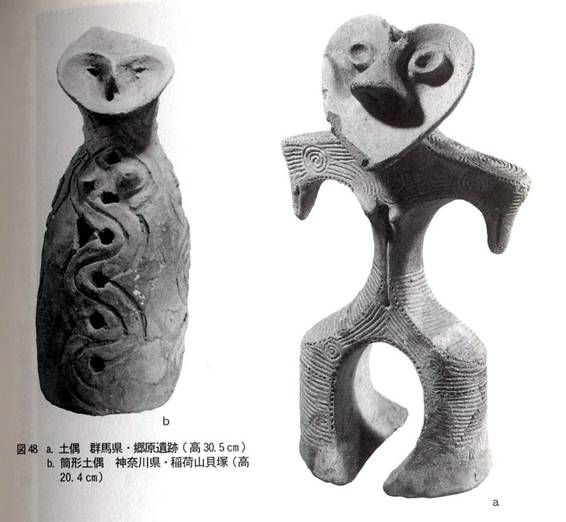

しかしながら群馬県郷原遺跡では、窪んだやや上向きの「ハート形」の顔面が別形式の土偶と一緒になったものが発見された。

両眼は隆起した細い土製の環で象られ、口の表示はないものの、巨大な鼻が突出している。

後頭部は一種の弓形ないし軸受けからできているので、顔面を横から見ると底の深い板皿状に見える。

弓形の土偶を吊すためでもあったろう。腕の断端が幅の広い肩から垂下する。胴体は腰部がかなり細く、優美な線で下ってから太い両足が分岐する。かすかな痕跡のある臍から、刻線が粒状の小さな乳房に通じている。全身は平行する刻線や区画した刺突線でおおわれ、そして多数の刻線による渦巻きが両肩の上部やその前後面、顎や背中の下、両足を占めている。やはり後期の同一型式で、他の土偶よりも粗製でやや簡素な土偶が、福島県柴原A遺跡から出土している。

もう一つの事例はより粗製の筒形土偶で、ほぼ水平になった頭の背後にある弓形と、三角形や四角形、渦巻きの帯を作る刻線による装飾がある。

臍から上に伸びる線が際だたえられて、上端と下端で小孔に終わることがある。群馬県中之条遺跡から出土した、非常に小形でむしろ中空ではない筒形土偶である。

様々な装飾とは逆に、頭の形状や姿勢が似ているのはより重要だと思われる。湾曲した両眉は、顔の両面で輪郭線と融合したのちに、かなり尖った顎部となって再び合流する。

そうした眉の強調は、ハート形の顔面の造形をもたらした。

ハート形そのものに特殊な意味が何かあったかどうかはわからない。しかし、丸顔ないし卵形の顔で、眉に隆起させて上縁部をつくって板皿状の外観をより一層強調したものも見受けられる。

以上のように、窪んだ顔をもつ土偶は、蛇が頭に戴いた藤内土偶も含めて月神の表現だとする本論の確信を裏付けている。

(「生と緒」縄文時代の物質・精神文化より ネリー・ナウマン著)