複合的意味を持つ土偶

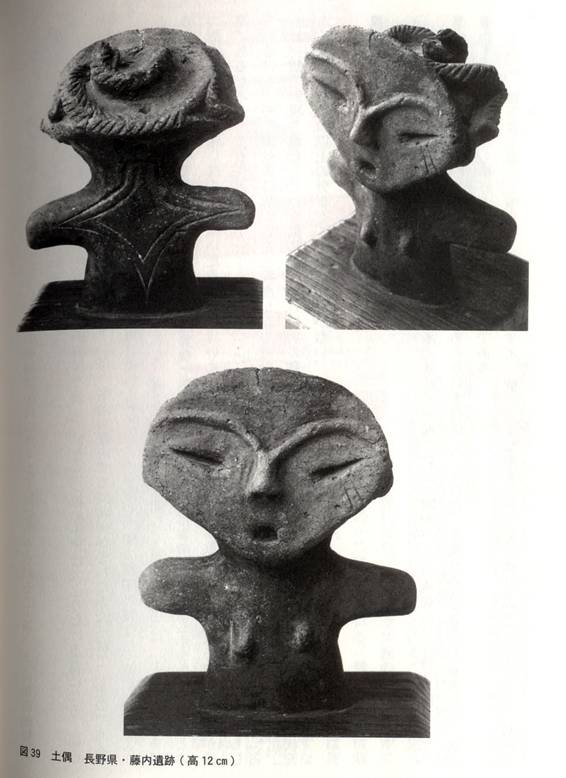

ある小形土偶が1960年はじめに長野県藤内遺跡で発掘された。

その有変わりな特色ははじめて、基礎となっている象徴性の各要素を理解するための糸口を提供してくれた。

予期せぬほど豊かな象徴性は、別の遺物を検討する出発点になるはずである。

土偶は、勝坂式土器の二番目に古い時期に属する二個の完全な形をした土器(縄文中期)と出土した。

武藤氏は、

「顔面は、頭体に薄い円板を貼り付けたものの様で、頭内は中空である。顔面は総体的に平たく、下方はこけて、尖った顎には、横長の円形に近い口が5㎜の深さで開けられている。目は、鼻に近い程太く、目尻に向かう程細く吊り上がり、勝坂式土器に付されている顔面把手の目に近い状態である。

又左目の下には、二条の沈線が描かれているが左右対称ではない。鼻と眉毛とは連続している。特に鼻は高く9㎜あり、やや上向いた鼻で、鼻穴は揃って長い。顔面が平坦であるため鼻根に続いて眉毛も平滑な顔面より浮き出して表現されている。

後頭部は、杉葉状隆帯で飾られており、耳と思われる表現もやはり左・目の後ろにだけある。

後頭部の中心には、口を大きく開き、頭を持ち上げた蛇身装飾が、左巻きの大きなトグロを巻いて付けられている。

この蛇身装飾文は、杉葉状隆帯で、区画文土器の主施文方法である。又隆帯には小穴が三箇所穿たれ、釣り下げることが可能である。更に蛇頭の直下にも小穴がある。この小穴は胴部を貫いている。

胴体は平たく、約2,5cmの厚さで、胸の左右には、大きさの異なった乳房の表現がある。

手は短く首の付け根から3cmで、やや後ろに反り返っている。背面には、二重で、首の部分のみ丸味を帯びた菱形の沈線文が施文されている。胴部以下は欠けている(高さ12cm)。

土偶が全体としても独特なのは変わらないものの、幾つかの奇妙な特色は他の土偶頭部や土器口縁に付けられた顔面のある頭部像・人面付深鉢・人面装飾付土器等と呼ばれる土器口縁部の頭像にも見られる。

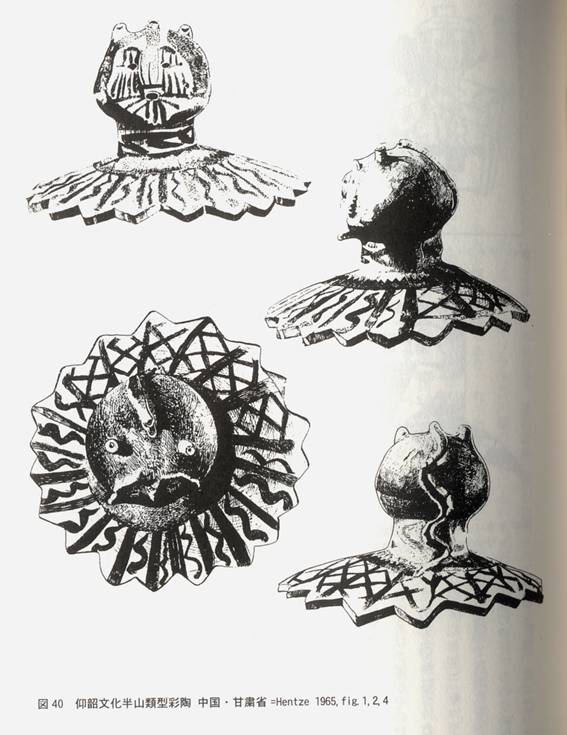

詳細に入る前に甘粛省で発見した中国新石器時代の遺物を検討してみる。

「通常の半山式彩陶の遺物で、人間の頭に巨大な鋸歯状の首回りが付いている。この分は埋葬壺の蓋であったろう。いずれにせよ、半山式彩陶の最も特筆すべき呪的製品の一つであるのは確かで、その祭式的特徴が蛇を使って強調されている。

蛇は朔像の首をうねりながら頭頂部に頭を載せて口を開けている。

新石器時代の半山型式は(前三千年紀)、仰韶文化(中国黄河中流域の新石器時代の二大文化のうち、古い方のもの。河南省![]() 池(めんち)県仰韶村の遺跡から命名。前5000年から前3000年ころまで。アワ・キビを栽培し、家畜を飼育。彩陶が特徴的。) の一部であり、墓葬遺物しかないので、半山期の遺物には宗教的意味が存在したはずである。

池(めんち)県仰韶村の遺跡から命名。前5000年から前3000年ころまで。アワ・キビを栽培し、家畜を飼育。彩陶が特徴的。) の一部であり、墓葬遺物しかないので、半山期の遺物には宗教的意味が存在したはずである。

中国新石器時代の頭部像は図像上の単位としてみれば、ややそれに遅れると思われる日本の藤内土偶にほぼ一致する。

「一対の角をもった人間形の神の頭部が表現されており、後頭部には垂れ下がった蛇がいる。それも頭頂部の角状突起の間に、鼻の上方の頭の丁度中央に蛇の頭が出現している。頭像そのものは、19に分割された星形の土台上にある。菱形が二個ずつ六個に配され、計十二個ある。残りの十三区画にはそれぞれ波線が一本ある。

十二ないし十三は陰暦を示している。神の顔面は皿のように平坦でやや窪んだ顔をしている。殆ど板皿状である。

少し窪んだ皿の上に、鼻と眉だけが軽い隆起で現れ、神には顔面の線が全体に走っている」。

以上の特異性はどれも、「中国内外の聖像」に対応しているという点で重要である。

それ以外に半山からは、星形の土台をもった副葬用の陶像が二個出土しており、ともに顔面に線がある。

「線は、一つの頭像では泣く神を描くために鋸歯線をなし、神の顔面には水が涙や唾液となって流れている。原始的なアメリカの多くの類例にも容易に確認できることで、その場合は水が顔面を流れるだけでなく、唾液となって唇から滴り落ちている」

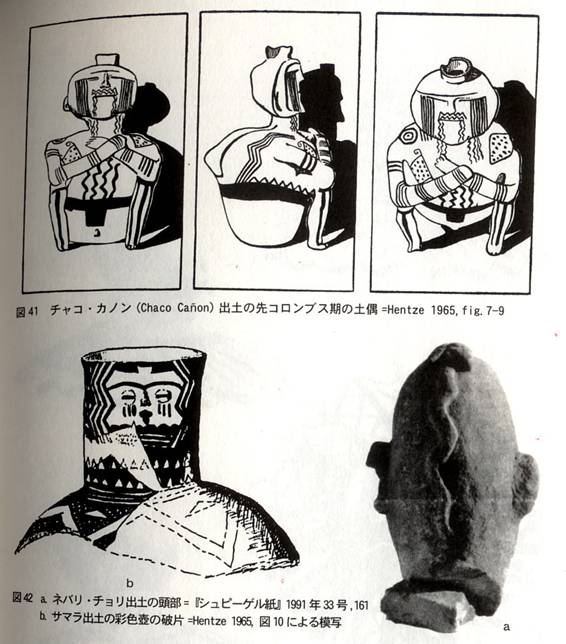

泣き顔には、メソポタミアに一層古い前例がある(下側の図)

それは、サラマ(サラマンカ Salamanca スペイン中西部、カスティリャレオン自治州サラマンカ県の県都。トルメス川に面する。農産物の流通、食品加工、化学製品・陶器・皮革・宝石・家具製造などが盛ん。市の中心には、1729~33年にアルベルト・デ・チュリゲラによって設計されたマヨール広場がある。1218年創立のサラマンカ大学により、ヨーロッパにおける学問の中心地のひとつとなった。ロマネスク様式の旧大聖堂(1140年建造開始?)をはじめ、新大聖堂(1513年建造開始、1733年完成)、ホセ・ベニト・チュリゲラの手になる祭壇をおさめたサン・エステバン教会など、歴史的・建築的価値の高い数多くの建物がある。) から出土した彩色壺の破片である。

泣き顔がこの例では壺の首に塗色され、点状の星がその眉上にある。

「サラマ出土の遺物で貫通孔をもつ足部の破片」もあり、はっきりと泣き顔を示すものの、星形はない。

以上は破片であるので、壺の背後に蛇が塗色されているか判断できない。

以上の系譜から明らかなのは、遺物の持っている象徴的意義を理解する糸口は古代近東に求められるべきだと言うことである。

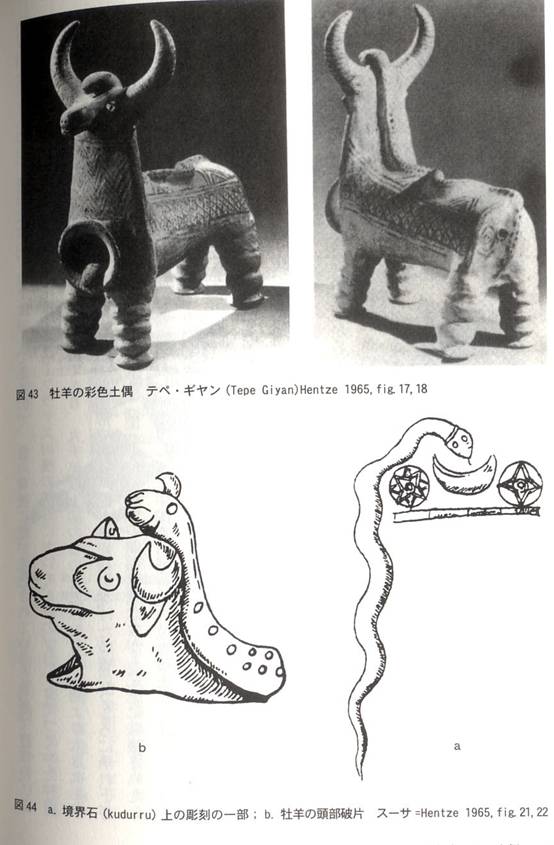

テペ・ギャン(イラン西部)から出土したほぼ等しい動物形製品を見てみる。

蛇が動物の背中をうねりながら進み、角の間にその頭を載せている。これらの動物は牡牛だと指摘されることがある。角が上向きに三日月状に湾曲しているとはいえ、牡羊の角に典型的である「横の包施またはより正確には結節」があることを明確にした。

波線が首回りに彩色され、なかに点を入れた菱形が太い帯状に動物の側面を装飾して、角張った平行線がこの帯の上方に現れる。

像の胴体は中空で、正面に開口がある。この開口から覗いている小さな頭部は、一見予想されそうな蛇の頭ではなく、牡羊の頭の小さな摸像である。

像の後部に小孔がある。

こうした「蛇の頭が三日月形の角の中間にある」(上図44)

牡羊であれ、牡牛であれ―三日月状の角が月或いは月神を代理するのははっきりしている。

月神は、最古のシュメール文献でじかに子牛に比定されている。

(「生と緒」縄文時代の物質・精神文化より ネリー・ナウマン著)

シュメール Sumer

古代バビロニアの中・南部をさす地名で、現代のイラク南部にほぼ相当する。前3千年紀初期には、シュメール語でキエンギ(ル)、アッカド語でシュメールとよばれた。シュメールという語は同時に、世界最古といわれるこの地でさかえた文明(→ メソポタミア)や、その文明をつくりあげた民族や言語もさす。初期のシュメールの歴史は、後世の粘土板(→ 粘土板文書)の神話的な記述にみることができるが、碑文などの考古学的な証拠をともなって具体的に王の実在などを証明できるのは、ほぼ前2500年以後である。

この地には、ウバイド人(→ ウバイド文化)が前5千年紀に定住しはじめた。彼らの文明はしだいに発展し、ウル、ウルク、ラガシュ、アダブ、エルドゥ、キシュ、ニップールといったシュメールの主要な都市の原型をつくりあげた。ついで数世紀後に、シリアやアラビアの砂漠からセム系の人々が流入しはじめた。

さらに前3250年ごろ、別の民族が移りすみ、先住民とまざりあった。シュメール人として知られるようになるこの人々は、系統が不明な膠着語をはなし、また民族的にも不明な点が多く、彼らがどこからやってきたかについても定説はない。しかし、メソポタミア北部からきたとする説が有力である。シュメール人が移りすんだあと、国土はいっそう豊かになって都市が発達し、芸術や建築、工芸品のほか、宗教的、倫理的な思想も発達した。シュメール語がひろくはなされるようになり、人々は楔形文字をつかって粘土板に文字を書いた。楔形文字はその後2000年にわたって中東地域で使用されることになる。

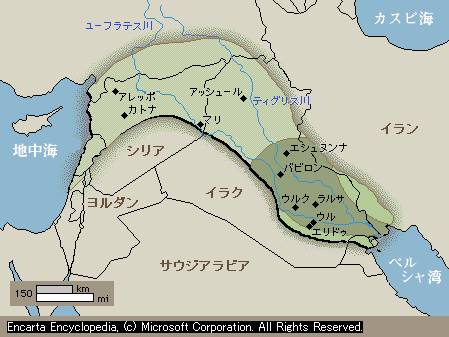

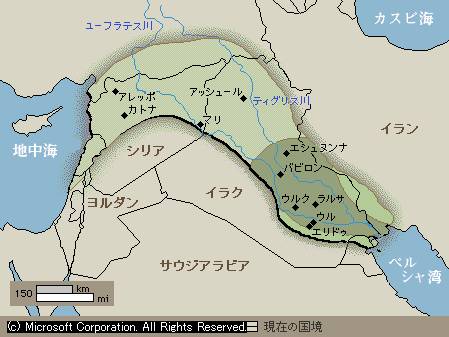

シュメール王国

シュメール王国では世界最古の文明が誕生した。この王国はティグリス川とユーフラテス川がペルシャ湾にむかってほぼ平行にながれる地域にあったが、その後、バビロニア文明に吸収された。この地域はまた「肥沃(ひよく)な三日月地帯」とよばれ、人々は豊かな灌漑(かんがい)農地を開発した。

初期王朝期

粘土板の記録によると、シュメールの最初の支配者は都市国家キシュの王エタナ(前2800頃活躍)で、記録には、「すべての土地を安定させた男」と記されている。彼の治世がおわるとすぐに、メスキアガシェが、キシュよりもずっと南のウルク(聖書ではエレク)に、対抗する王朝を創立した。メスキアガシェは領土を拡大させ、地中海から現イラン西部のザグロス山脈までの地域を支配したとつたえられている。その息子エンメルカル(前2750頃活躍)は、メソポタミア北東部にあった都市国家アラッタまではるばる遠征した。エンメルカルのあとは将軍のルガルバンダがついだ。エンメルカルおよびルガルバンダの業績や征服物語は、一連の叙事詩の主題となり、初期シュメールの歴史を知るうえで重要な資料となっている。

ルガルバンダの支配がおわると、キシュのエタナ王朝エンメバラゲシ(前2700頃活躍)がシュメールの支配者となった。彼の重要な功績は東のエラム国に勝利したこと、ニップールにシュメールの主神エンリルの神殿をたてたことである。これによってニップールはしだいにシュメールの宗教的、文化的な中心となっていった。エンメバラゲシの子アガ(前2650頃没)は、ウルの王メスアネパダ(前2670頃活躍)にやぶれ、エタナ王朝最後の王となった。

ウルの王メスアネパダは、いわゆるウル第1王朝の創始者で、ウルをシュメールの首都の地位におしあげた。メスアネパダの死後まもなく、ギルガメシュ(前2700頃~前2650頃活躍)のもとでウルの近くにあった都市国家ウルクが政治的な主導権をにぎった。ギルガメシュの活躍は、人類最古の叙事詩とされる「ギルガメシュ叙事詩」など、多くの物語や伝説になっている。

前2500年直前のシュメール国家は、アダブの王ルガルアンネムンド(前2525頃~前2500頃活躍)のもとで領土をひろげ、ザグロス山脈からタウロス(トロス)山脈まで、そしてペルシャ湾から地中海までを支配下においた。その後、帝国はキシュの王メシリム(前2500頃活躍)によって支配されたが、彼の死後シュメールは衰退しはじめ、都市国家どうしで互いにはげしい戦争にあけくれた。ラガシュの支配者エアンナトゥム(前2425頃活躍)はシュメール全土をまとめ、さらに近隣諸国も領土にくみいれたが、統治期間は長くなかった。彼の何人かの後継者のあと、王位についたウルイニムギナ(ウルカギナ。前2365頃活躍)は、多くの社会改革を実施したことで知られている。しかし、隣の都市国家ウンマの支配者ルガルザゲシ(在位、前2370頃~前2347頃)にやぶれ、その後20年間は、ルガルザゲシがもっとも強力な支配者となった。

これらの都市国家には、大工・陶工・金細工人・鍛冶工・毛織職人などの専門技術者がいて、肥沃(ひよく)な土地では農業・牧畜業が発達、住民の暮らしは豊かだった。すでにビールがつくられていたことも知られている。

全体としてシュメールの力が弱まり、多民族の侵略を食いとめることができなくなっていたところへ、セム人の指導者サルゴン(在位、前2335頃~前2279頃)が、メソポタミア南部をすべて征服し、北部のアガデを首都にえらんだ。シュメール北部にすんでいた人々と、征服者であるセム人はしだいにまざりあってアッカドとよばれるようになり、この地方の呼名も、シュメールからシュメール・アッカドになった。

ウルの王墓から出土した頭飾り

ウルの王墓で発見された、殉死した侍女が身につけていたもの。前2600~前2500年頃。金、銀、ラピスラズリ、カーネリアン(紅玉髄)。大英博物館蔵。

アッカドの王の頭像

ニネベから出土した青銅製頭像は、アッカド王ナラムシンをあらわしたものと思われる。高さ約30cmで、もとは眼窩(がんか)に貴石がうめこまれていた。頭髪と顎(あご)ひげの様式化された表現にメソポタミア美術の特徴があらわれている。

ナラムシン王の碑

自然石の一枚岩に浮彫されたアッカド王ナラムシンの戦勝記念碑。いちばん上に描かれたナラムシンは、神格をあらわす角飾りのついた兜をかぶっている。右手に投げ槍、左手に弓と矢をもち、左足下には2人の敵をふみつけている。この碑はのち、エラムの王がバビロニアを征服したときにスーサにもちかえったため、スーサのアクロポリスから発見された。パリ、ルーブル美術館蔵。

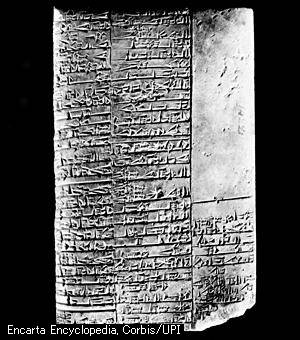

シュメール人の医学書

古代シュメール人の文化や言語は長く謎とされていたが、19世紀中ごろ、大量の粘土板が発見されたことから研究がすすんだ。写真は、そのころイラクで出土した粘土板。4000年以上前のものと思われ、世界最古の医学手引き書の一部である。

バビロニア文明

バビロニア文明は前18世紀から前6世紀までつづいた。先行するシュメール文明と同様に、都市を中心とする文明だったが、経済は農業に依存していた。国内には12ほどの都市があり、その周囲を小さな町や村がとりかこんでいた。政治機構の頂点には王が位置し、専制君主として立法・司法・行政のすべてを支配した。王の下には、知事や行政官のグループがおり、地方の管理は市の長官や長老会が担当した。

バビロニア人はシュメール文明をうけついだが、自分たちの文化や精神にあったものに改良した。その結果できあがった彼らの生活はたいへん効率的で、その後ほぼ1200年間かわることがなかった。彼らの文明は近隣諸国に影響をあたえ、とくにアッシリア王国では全面的にバビロニア文明がとりいれられた。バビロニア時代の粘土板文書は幸運にもたくさん発掘されており、研究もすすんでいる。その中でもっとも知られているものはハンムラピ法典で、バビロニアの社会機構や経済組織について広範囲に知る材料のひとつになっている。

バビロニア王国の支配地域 バビロニアが支配していた地域は、ティグリス川とユーフラテス川がペルシャ湾にむかっておおむね平行にながれている地域である。この地域は肥沃(ひよく)な三日月地帯とよばれ、この地域での豊かな灌漑(かんがい)農業がバビロニア文明の基礎をつくった。

メソポタミア神話

エジプトとともに西アジアの古代文明の揺りかごとなったメソポタミアは、ティグリス、ユーフラテス両河にはさまれた地域(ほぼ現在のイラク)である。前3000年より前、シュメール人がこの地に最初の文明を開き、高度な文明のあかしとなる独特の楔形文字を考案して粘土板にきざんだ。

やがて、ヘブライ語やアラビア語と同じ系統の言葉を話すセム語族系のアッカド人がやってきて、シュメールの都市を征服してアッカド王朝をきずいた。数百におよぶ神々をもつ多神教のシュメール人の信仰は、楔形文字とともに、アッカド人に継承された。

つづいて前2000年ごろには、メソポタミアの南部にバビロニア、北部にアッシリアがさかえた。とくにバビロニアでは、シュメール語で伝承されてきた小さな物語が編纂(へんさん)され、「エヌマ・エリシュ」や「ギルガメシュ叙事詩」のような、メソポタミアの神話を代表する壮大な作品がつくりあげられていった

。

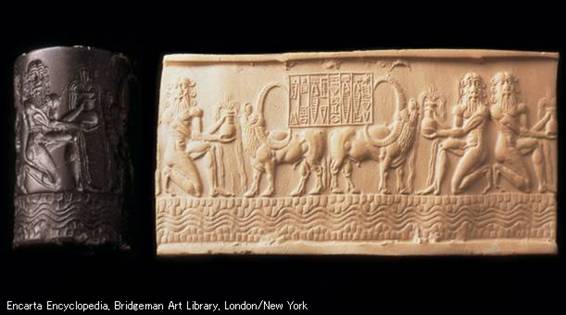

アッカド王朝の印章

メソポタミアのアッカド王朝第5代シャルカリシャリ王の円筒印章とその陰影。図像は神話に題材をとっており、王と水・知恵の神エンキ(エア)の家来ふたりが2頭の水牛に水をのませている。楔形文字(くさびがたもじ)は「けだかく偉大なアッカド王シャルカリシャリ、書記のイブニ・シャルム、その下僕」。前23世紀。ルーブル美術館所蔵。

シュメールにつたわる人類起源

シュメール人たちの神話によれば、天と地ができたのちに、ティグリス、ユーフラテスの両河がつくられた。天には、天神アン、大気の神エンリル、太陽神ウトゥ、地と水の神エンキがいて、人間をつくるための会議をした。その結果、2柱のラムガ神の血から人間をつくることになった。そして神殿をたてて運河や畑をつくらせ、国を豊かにするため神々にかわって人間にさまざまな労働をさせるよう、女神アルルが計画した。

こうして人間がつくられると、天からは穀物や学問の女神ニダバが派遣された。当初は、穀物も家畜もなかったが、エンキ神とエンリル神が家畜をつくって囲み小屋にいれ、穀物神アシュナンは、田畑に食物をふやした。こうして人間は土の家をたてて、しだいに豊かになっていった。

イナンナの冥界くだり

シュメールの女神イナンナは天の聖堂にいたが、豪華な宝石や衣装をまとって、姉のエレシュキガルが支配する冥界(めいかい)へとくだっていった。その際彼女は小間使いのニンシュブルに、3日たってももどらなければ神々に助けをもとめるようにいいのこした。7つの門をくぐるごとに、宝石や衣装をはぎとられ、最後には裸にされたイナンナは、エレシュキガルの前で死の宣告をうける。

3日たってもイナンナがもどらないので、ニンシュブルは神々に相談したが、だれもが知らん顔をした。そこで、地と水の神エンキに助けをもとめると、エンキは爪(つめ)から2人の人間をつくり、生命の水と生命の草をあたえ、イナンナの死体をもらいうけるように命じた。

こうしてイナンナは再生したが、地上にもどるには、代理人を冥界におくらねばならなかった。地上では彼女の夫ドゥムジが喪に服していなかったため、イナンナは立腹し、夫を冥界におくることにした。その後ドゥムジの姉のゲシュティンアンナが弟をたすけに冥界にくだる。かくして、1年のうち半年は姉が、半年は弟が冥界にとどまることになった。

神々の誕生

世界が混沌としているとき、深淵の淡水をあらわす男神アプスーと、海の塩水をあらわす女神ティアマト(→ 竜)と、生命力を代表するムンムだけが存在していた。アプスーとティアマトが水をまぜてまじわると、ラフムとラハムが生まれ、彼らからはアンシャル(天霊)とキシャル(地霊)が生まれ、また、そこからさらに天神アヌが生まれ、アヌは知恵の神エアを生んだ。

アヌやエアなどのわかい神々があまりに騒々しいので、年をとったアプスーやティアマトは彼らをほろぼそうとした。ところが知恵の神エアに気づかれ、アプスーは呪文で殺され、ムンムも投獄された。そのようなときにエアと妻ダムキナにマルドゥクが生まれた。マルドゥクは女神たちの乳をすって、またたく間に力強い神に成長した。

永遠の生命をもとめる旅

ギルガメシュは自分の死をおそれて、永遠の生命をもとめて旅にでる。途中、マーシュ山では、サソリ人間の一族がすんでいて、トンネルの入り口をまもっていた。彼らにゆるされて闇(やみ)の世界をとおりすぎると、ギルガメシュは宝石が木の実のようになっている光の世界に到達した。

さらにその先では、酒屋の女主人シドゥリから永遠の生命などもとめるのはむだだと説かれたりしたが、あきらめずに旅をつづけ、ギルガメシュは永遠の生命をえたウトナピシュティムにであう。ウトナピシュティムは、神々が大洪水によってシュルパックの町をほろぼそうとしたとき、エア神の教えによって箱舟をつくって一族や動物たちとともにのりこんでたすかり、神々から永遠の生命があたえられたのだった。

ギルガメシュはウトナピシュティムから、永遠の生命ではないが海中にある若返りの草のありかをおしえられた。ギルガメシュは海からこれをえて、帰路についたが、途中、泉で水浴している間にヘビに草を食べられてしまう。ギルガメシュは悲嘆にくれてウルクにもどった。

洪水伝説

「ギルガメシュ叙事詩」に登場するウトナピシュティムは、「旧約聖書」(→ 聖書)の「創世記」のノアにあたる(→ ノアの洪水)。メソポタミアでは、ティグリス、ユーフラテス両河流が気まぐれにおこした洪水の体験が、さまざまな神話や叙事詩に反映されている。

ノアの洪水 ノアのこうずい Deluge

旧約聖書にしるされた大洪水。「創世記」6~9章によれば、氾濫(はんらん)は地球全土におよび、ノアが神の命令でつくった箱舟にのっていたものだけが、生きのびた。箱舟にはノアのほかに妻、3人の息子とその妻たち、およびあらゆる種類の動物が番(つがい)でのっていた。「創世記」の記述には、神をヤハウィストとよぶ部分と、エロヒストとよぶ部分がある。この2つの部分は、人間の悪行が神の怒りをまねいて洪水になったという点では同じだが、そのほかでは矛盾がめだつ。たとえば神をヤハウィストとよぶ部分では、雨が40日つづいて洪水になったとされるが、エロヒストとよぶ部分では、地下水の増水で洪水がおき、150日間増水してから、7カ月間で徐々にひいていったとされている。

聖書以前の伝承で、洪水にふれているものは、ほかにもたくさんある。前2000年以降のバビロニアの物語であるギルガメシュ叙事詩はその一例で、ノアの洪水物語の原型と考えられている。

聖書と似た記述は、ギリシャ神話にもみられる。さらに南アジアや北・中央・南アメリカの先住民、ポリネシアの先住民の民間伝承や伝説にも、大洪水の物語がでてくる。

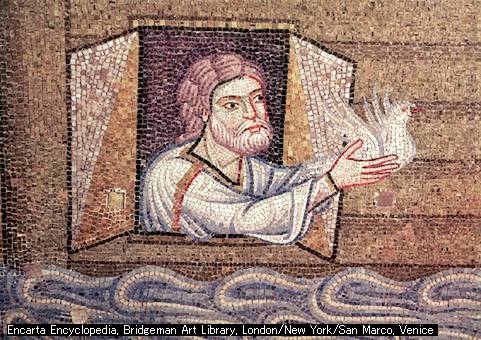

ハトをはなつノア

イタリア、ベネツィアのサン・マルコ大聖堂にあるモザイク画。箱舟から白いハトをはなつノアが描かれている。