縄文中期から後期へ

(八ヶ岳西南録)―2

唐渡宮遺跡と埋甕

石柱或いは石壇をもつ住居祉のうち、大甕を埋めたものが大半。

少数は炉の近くないし奥壁部近くに埋められている一方、これらの甕ないし壺の大半は「同一の位置に置かれ、出土した住居の南側にある屋根を支える主柱間の中央にある。

頻繁に住居に出入りする場所であったと思われるので、こうした埋甕は通常の貯蔵以外の何らかの特別の目的のためあったと考えられている。

一部の甕は伏せられて埋められ、数例の住居には一つ以上の埋甕があった。

「埋甕」は通常の竪穴住居の多くにも発見されており、例えば唐渡宮では、5例が報告されている。

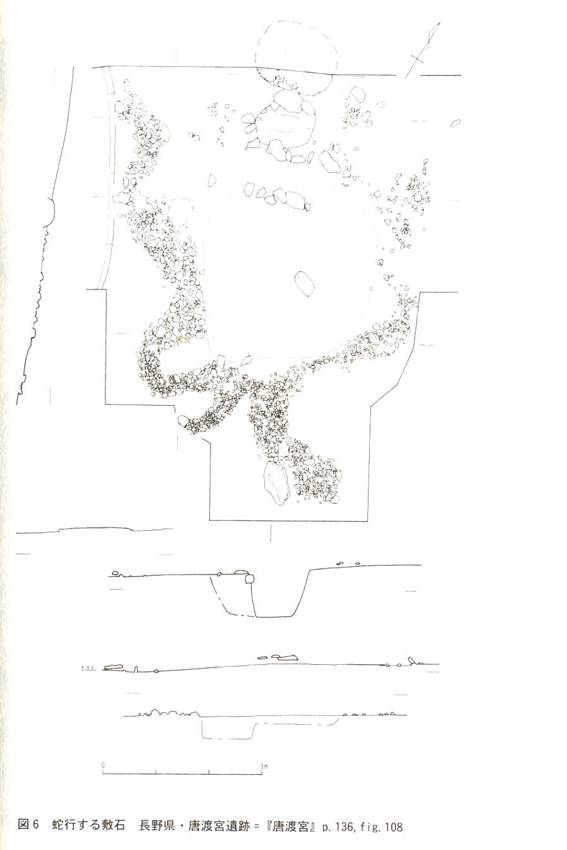

紀元前三千年紀末期のものの遺構の中に、斜面上に前期の住居祉の上に、東西両側に蛇行する敷石が帯状に縁取っている広場のことである。

帯は南側で合流して逆向きに湾曲しておわる。損壊が無い限り、ごく小さな石から拳大ほどの礫による石敷きは10cm前後の厚さであった。山側に当たる北側に移るほど薄くなるが、単に徐々に消滅する。厚板状の大きな石が、北西から東南に向かう軸の東南端に、東側石敷きの末尾にある湾曲部に接しながら位置し、他方石敷きの北西端には一部を石で囲われた、小さな土壇に接した小竪穴が発見された。

又発掘によって、西側にあった同大の旧竪穴の製作時に埋め立てられたことが判明した。穴にはともに木炭粒や土器片、石片、黒曜石の細かな屑などが混入していた。竪穴と土壇には何か関係があったはずである。しかし、どんな役割があったのかは未解決のままで、同じことは、更にその西方にある遺物ともつながった遺構全体についても言える。

住居の入り口であったような位置に埋甕が見出され、蓋にぴったりな大きさの平石が置かれていた。土器片の一部は小竪穴で出土したものに符号している―土器の同一個体に属する破片である。

道路工事の際に、類例のない特徴をもった甕が出土したのも唐渡宮であった。

他の二個の土器と一緒に屋外に埋設されていたもので、そのうち小型土器は行へ知らずとなり、残る1個は道路拡幅によって完全に破壊された。

とはいえ、口径1,1m、底形85cm、深さ90cmの穴に土器群が置かれていたと判断でき、底には小礫が数個敷かれていた。

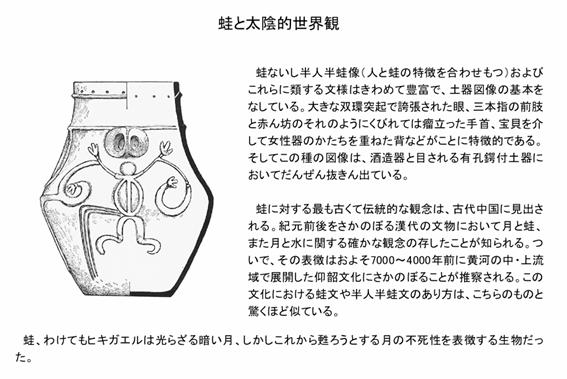

遺存する土器は高さ63cm、口径50cm、底形10,5‾10,7cmで、外壁は滑らかな曲線をもって垂下する。粘土には花崗岩粉末と凝灰岩を加え、極めて焼成がよい。可成り煮沸器として使われたらしい。底部だけは変色しておらず、底部をやや埋めて固定したあとで火に掛けたのがわかる。

土器の口縁部には平坦な同心円文が一列に施文され、三条の沈線文と蛇行沈線文が口縁部から底部へ交互に垂下して、櫛描条線のある胴部を五区画に分割する、底部には鮮明な綱代痕が残っている。

女性の人体が土器の下胴部から底部にかけて粗描されてから埋設されている。

使用された黒色顔料は炭粉入り膠であり、毛筆のようなもので描いている。絵画は数カ所で少し剥落があるにしても、痕跡は残っている。

人体は両足を左右に大きく広げ、両膝を内湾させて地面に踏ん張り、付け根状の両腕は土偶一般の姿勢のように、左右に伸びている。

点は乳房と臍であって、ここまでは全て理解しやすい。しかし、臍の下のもう一つの点とそれに垂下して、女性の両足の間から出てきたような長楕円形の物体を判断するのは難しい。どんな物体が、下方の地面にまで届くような筆づかいで表現されているのかも判断が容易ではない。

多少とも出産場面の表現であるのは確かなようで、ただ詳細については議論の余地があろう。

紀元前三千年紀の始まりとともに、本州の中部山岳に今ひとつ特殊な土器が出現し始める。

土器の口縁部には、径3㎜程度の小孔列が穿たれ、浅鉢状で、小孔のある口縁は内湾するか、その後直立するのが発現期の特徴である。

しかし間もなく大きめの釜形、樽形、壺形土器が浅鉢形土器にとって代わり、土器の首の部分を補強するために外側の鍔を付けたようだ。

紀元前三千年紀中頃になると、八ヶ岳周辺の遺跡から出土した樽形や壺形土器は、やはり祭式用だと思わせる不思議な装飾で人目を引きつける。

紀元前三千年紀末近くになると、この種の特殊土器は消滅する。多くの土器は内外面ともに赤色顔料が塗布され、幾つかは床面に置かれた状態で、又炉の辺りに埋められた状態で出土した。

出土状態にはその用途を推測する手懸かりが何もない。他方、どの世帯もこれらの土器を一つ持っていたのではないことも明らかである。

以上のような状況全般からして、土器本来の用途について仮説が幾つも生まれたものの、根拠充分で言及に値するのは一つだけである。

ある土器の中にマヤブドウの実の炭化物が検出された。このことは土器の特異な器形にあいまって液果酒造りを示唆している。

潰した液果(或いはその圧搾した果汁)を入れて平石でしっかり蓋をする。小孔は酸素を入れる孔で、液果が発酵した際のガス抜きにもなるだろう。液果酒造りに適した野生の液果の殆どは―例えばヤマブドウ、ヤマグワ、サルナシ、ニワトコなど、以上の種子は既に鳥浜貝塚で出土している―糖分が充分ではなく、可成りアルコール分の低い酒以上のものは造れない。従って、野生の蜂蜜を加える必要がある。

有孔鍔付土器と果実で酒造実験を行った日本の考古学者は、3〜7日程度で液果酒が完成し、その後2〜3のうちに飲む必要があると語っている。そうしないと酸化が進んでしまうからである。

液果酒が酢になるという意味で、少なくとも若干の場合にこれこそが意図されたものであろう。

酢はいまひとつの、又好都合食料保存法であっただろう。ひとたび液果酒造りの方法が発見されると、経験から酢造りも結果的に可能になったはずである。

有孔鍔付土器のすべて、とりわけ平坦な土器や小さめの土器にまで同じ用途があったかどうかは又別問題である。

(「生と緒」縄文時代の物質・精神文化より ネリー・ナウマン著)