月のアカリヤザガマ

「沖縄の宮古島に伝わる話」

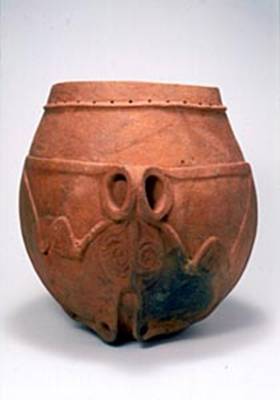

月神と水を充たした容器との関連

落涙と精液放出という身体現象に対する縄文人の観念を探ろうとしてきた。

これらの分泌物排泄の背後には、月神話体系が導き出されましたが、月は女性性理や海潮の干満に影響を与えるだけでなく、涙も精液も支配し、その分泌物は人類の死と蘇生に関わるだけでなく、栽培植物の生成に関連すると思考した縄文人の世界把握像があり、その世界像の執行として祭祀行為があった。

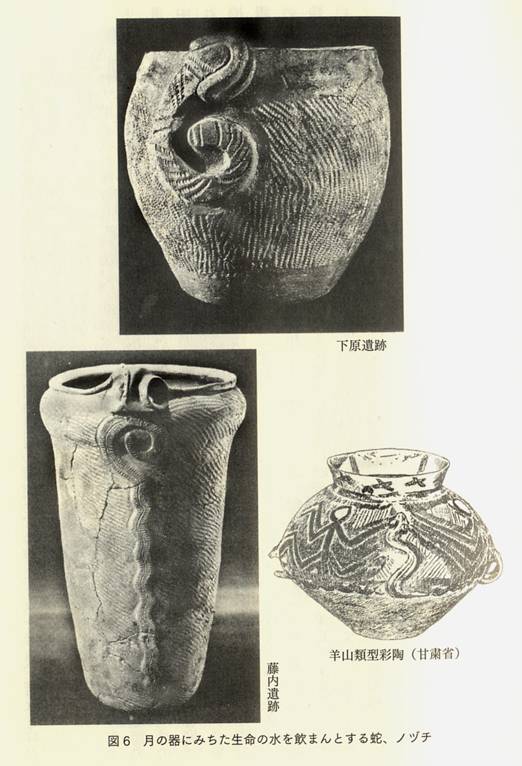

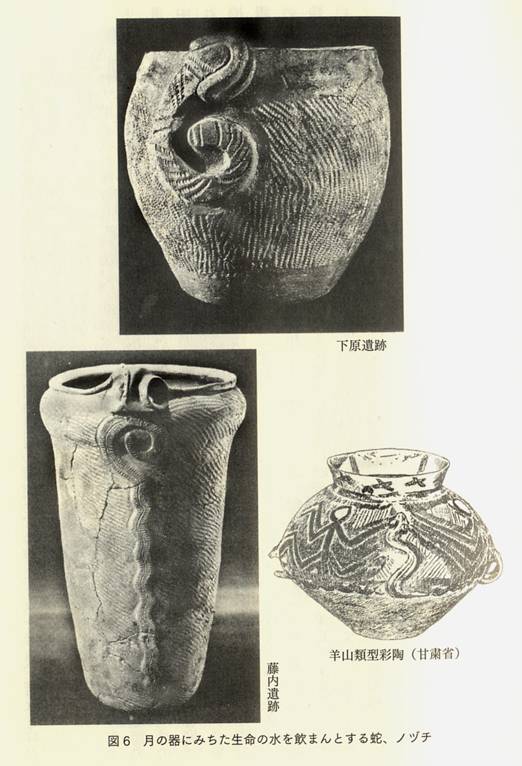

その昔、お月様とお天道様が人間に長命の薬を与えようと、片方に変若水(しじみず)、もう一方に死水の入った桶をアカリヤザガマという者に担がせ、使いとして降ろしました。ところがそこへ一匹の大蛇が現れ、人間に与えるはずの変若水を浴びてしまいました。

このときから人は死んでゆかねばならないようになり、蛇は始終脱皮して生まれ変わり、長生きしているということです。

このように蛇も月・水・不死と固く結びついて、この時代の月を中心とする世界観を創り上げていました。(「ふじみ広報」より)

人間の死の起源とその認識、蛇の永遠脱皮蘇生と盈虚((月の)満ち欠け。転じて、栄えることと衰えること。)する月体との関連と、その使者・アカリヤザガマを呼び戻す行為としての節祭の若水の意味が説かれています。(「若水」)

恐らくこの物語は、季節の重大な転換期(古琉球の新年)であった節祭の儀礼の意味を説く由来でしょうが、

「節祭は旧八月の中旬から下旬にかけて行われる。この祭りを境に「節」が改まるので「初正月」とも言っている。

かく家では一週間前の早朝、井戸水を汲んで甕に入れて密封しておく。そして野原に自生している節カズラを持ってきて甕や柱や農具に巻いておく。それは悪魔除けのマジナイである。

節祭の当日、密封した甕の蓋をとり、その水で顔や手足を洗う。それを「若水」といい「産水」といって、人間が若返り長命するのだと言われている。

深夜、年古りた梯梧の木に登って、耳を澄ましていると、あの世の人々の雑談や、皿を洗う音が聞こえてくるという。若者達は墓地や野良に幽霊を見に出かけ、死んで間もない友人の墓の上で唄や蛇皮線で、霊を慰めたりする」

という八月正月の儀礼ですが、ここで節カズラで飾られた甕が登場していることと、その中に充たされた「若水」は月の生命の液体を意味していること、又、この日は月神を媒介に永遠回帰した時間性の中で死者の霊即ち他界とのダイレクトな対話ができる点などに注意しておきましょう。

月神と水を充たした容器との関連といえば、神奈川県足柄上郡三俣村では、霜月の二十三夜の夕、子供の欲しい女性は屋根棟に上って立ち、水を充たした茶碗を盆に載せ、これを頭で支えながら月の出を待って祈るという、話が伝えられていますが、これなども新しい生命と月の関連を示していると思われます。

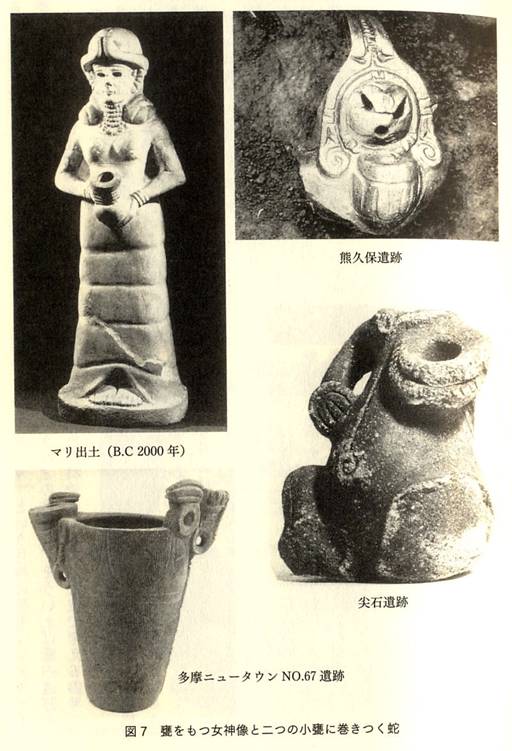

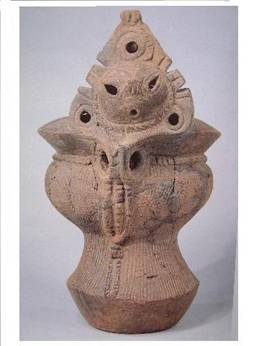

ちなみに「アカリヤザガマ」という月神の使者は「アカナー」(赤い人)「ザガマ」(おとっちゃん)=赤いおとっちゃんというほどの意味で、そう言えば藤内遺跡や上ノ入遺跡の有孔鍔付土器の胴部に表現された人物像は共に赤色塗料で塗られていた点で考える参考になるかもしれません。

さて、もう一度その人物像(藤内遺跡の有孔鍔付文土器=半人半蛙文有孔鍔付文土器)に戻ると、その人物像の左側から二重線が発し直角に懸垂しています。

この直角懸垂文は長野県富士見町の新道遺跡の有孔鍔付土器などから来ている特徴ですが、「角をなす線の意味は不明のままである」と言われているが、それは精液を射出している場面だと思います。

イェンゼンによればニューギニアの根菜農耕民であるキワイ族には、モルグ祭宴があり

「儀式の第一部において、女達はある特別な場所に参列し、一方男たちは主要な場所で太鼓をたたき、踊る。幾晩も、大規模な乱交状態で性的乱痴気騒ぎが催され、その場合、男達は近親の女達にだけは触れない。男性の精液は特別な容器に集められ、モルグの薬の主要な構成要素となる。儀式のこの部分は、明らかに男性の精液からの植物の発生という別の神話素と関連しているのである。例えばシドとソイドが性交を完全に行わないで、精液を大地にばらまいてしまうように、ここでは男性の精液が集められ、畑やサゴヤシに振りかけられる。」

と記しておりますが、この儀礼に対応する神話があり、ソイドという神話上の人物が精液を地上にばらまき、そこから翌日までに植物ばかりが生育し、これがこの荒れ果てた島を立派な畑に変えたのだと伝えられています。そしてソイドはこれまた月神の性格を持っているようです。

有孔鍔付土器の用途は、器具の実際に考えて現在最も適当な考えは武藤雄六氏(元井戸尻考古館長)のいう酒を醸す儀器でしょう。

現在と異なって儀式の時に飲み込んだこの液体は、蘇生する月神の生命の液体だったのでしょう。

そういえばインドでは神酒ソーマは月神であり、この飲料を飲んでバラモン達は精神に興奮をもたらされ神々の活動を目のあたりに見るといわれています。

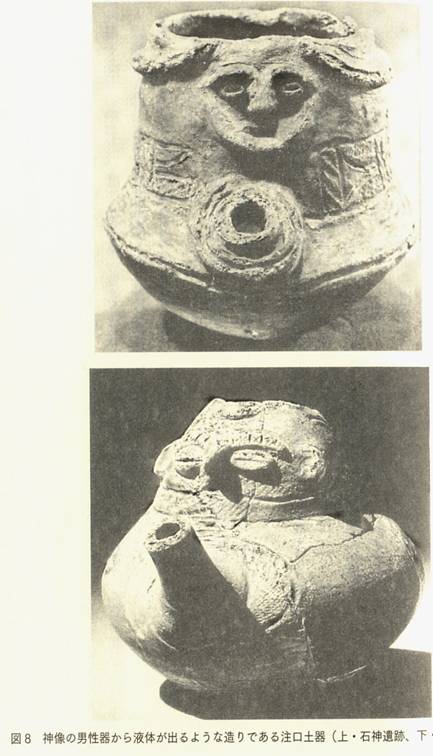

さて、どぶろくの白い液体と人間の精液を結ぶ発送は中期ではこの有孔鍔付土器以外見あたりませんが、後期から酒器は注口土器に変わって続き、後期や晩期の注口土器の口が、そのまま男性性器になっている土器があります。これはその男性性器そのものから白い液体が出るよう考えた結果であり、藤内遺跡の有孔鍔付土器の胴部に表現された人物像の左側から発する懸垂文と同質な意味を含んでいると思います。

人面付深鉢

人面付深鉢の膨らみは女性そのものであり、もっと膨らんだ有孔鍔付土器は妊娠を表現していると言われていますが、月神の性格の方から言えば、縄文前期末の諸儀式に発見される浅鉢形の有孔鍔付土器は三日月に、中期の膨らんだ有孔鍔付土器は満月ないしは朔月に擬することができます。

以上たった二つの図像から、落涙と精液放出という身体現象に対する縄文人の観念を探ろうとしてきた。

これらの分泌物排泄の背後には、月神話体系が導き出されましたが、月は女性性理や海潮の干満に影響を与えるだけでなく、涙も精液も支配し、その分泌物は人類の死と蘇生に関わるだけでなく、栽培植物の生成に関連すると思考した縄文人の世界把握像があり、その世界像の執行として祭祀行為があったのでしょう。

これが、藤内の尾根に立って私は思い巡らした原始哲学序説です。

(「縄文のメドゥーサ」・土器図像と神話文脈 田中 基)