月の螺旋軌跡を図案化

月の螺旋軌跡を図案化

縄文時代を通して土器に螺旋文が施された例は極めて多い。ここでは螺旋文一般ではなく中期中葉に出現する螺旋文自体を身体化すること、即ち螺旋の人格的ないしは精霊的表象に絞ってその背後にある思考を考えてみたい。

あらゆる生命現象の螺旋文の中でも、その根底に月の螺旋軌跡を置き、それを人間の実存構造に引っ張っていった新石器時代の太陰的原理は、列島の縄文中期の土器表象の中で螺旋文様の身体化でもって、根底にある月神の変容する力を表現しょうとしたものであろう。

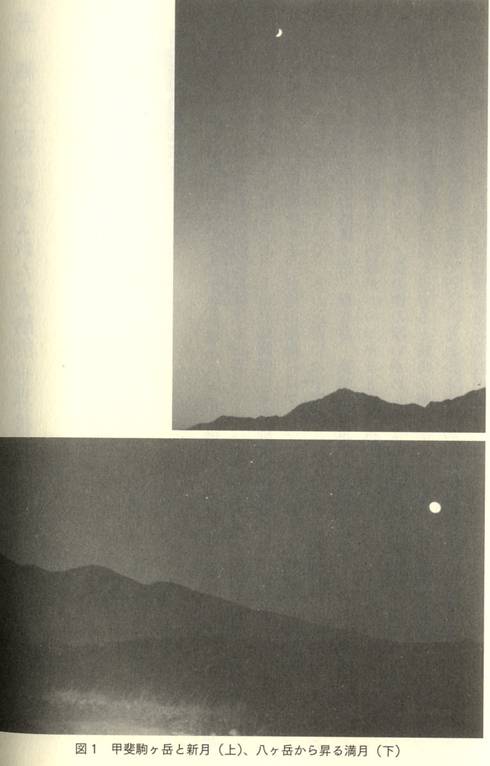

1984年11月23日、中部山岳地帯の八ヶ岳山麓の広大な扇状台地が切掛川と呼ばれる縦谷川によって解析された深い谷の西側の尾根を占有していた縄文中期の衆の生活の跡地・藤内遺跡の一部緊急発掘が寒風をおして始まった。

その日は偶然にも月齢ゼロの朔月の日であった。

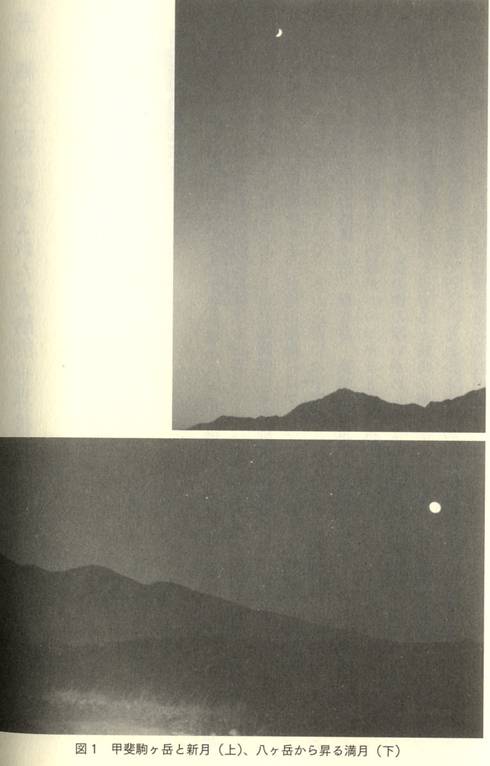

月齢二の日の午後四時過ぎの日没を過ぎると鋭角の鎌の形をした新月が甲斐駒の西側の山の上に姿を現し、山の端に突き刺さり、沈んで行く。

それから発掘の日を追うごとに日没後に現れる月は次第に東側に移動して山の端に沈んで行き、その都度月はだんだんと肥えていく。

ついに十二月八日の満月の日には午後五時頃、八ヶ岳の東の裾野から姿を現すまでに移動してみた。

そして十六夜以降はだんだんと東の空に出る月の時間が遅れ、十六夜月、立待ち月、居待ち月、寝待ち月、臥し待ち月とはよく名付けたもので急速に月の出が遅れてくる。方位もUターンしてくる。

十二月二十二日の冬至の日は丁度月齢二十九の朔月の日であった。

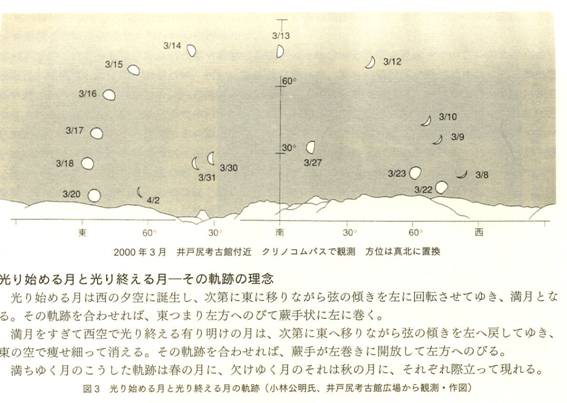

月の軌跡と時間のズレを図案化し、満ちていく月を中心から拡がる螺旋に、欠けていく月を中心に向かって縮まる螺旋に描いたキルヒャー(アタナシウス・キルヒャーにおける天地創造のキミア的解釈と生命の粒子的な起源)の万年太陰暦は、月の螺旋軌道と二度の方向転換をよく表している。

アタナシウス・キルヒャー Athanasius Kircher 1602〜80 ドイツのイエズス会士で科学者。さまざまな領域の著作をあらわしたが、世界じゅうの珍品を収集したキルヒャー博物館の創設者としても知られる。

神学博士であった父親の影響をうけ、はやくからヘブライ語をまなぶ。1618年、バデアボーンの神学校に修練士として入学し、スコラ学の研究をはじめる。23年には、ハイリゲンシュタットの神学校にうつり、数学、ヘブライ語、シリア語をおしえる。28年に司祭に叙任されたが、三十年戦争の影響などがあって、35年にローマにおちつくまで、各地を転々とした。

その後ローマで神学大学の数学教授を8年間つとめたあと、さまざまな主題の書物を刊行するようになる。やがて元老院書記官がはじめたコレクションをひきつぎ、世界じゅうから珍奇な物を収集することに情熱をもやした。収集品は、古代文明の遺物、動物の剥製(はくせい)や岩石、機械類など多岐にわたった。

1661年には、古代ローマのコンスタンティヌス1世が建立した古い教会を再建する。70年代に入ると、キルヒャーの研究は他の人間の手によって出版され、80年になくなったときには、彼の心臓が再建した教会の内陣におさめられた。

キルヒャーの研究領域は、医学、音響学、地質学、天文学、数学におよぶ。また、彼の研究は科学とオカルティズムとが混交したものだが、同時代のデカルト、ボイル、ライプニッツなどから注目され、その理論は議論の対象となった。

キルヒャー博物館はその死後発展し、20世紀の初頭、ローマの3つの博物館に分散されるまで存続し、多数の観光客をあつめた。

キルヒャー「中国のプーサ(菩薩)」

万能学者として知られるイエズス会士キルヒャーは、中国に旅だった宣教師たちとの文通や彼らの報告書をもとに、1667年に「シナ図誌」を発表した。この奇怪な図は同書におさめられたもので、中国またはチベットのプーサ(菩薩)をあらわす。キルヒャーによれば、偶像崇拝と魔術は「大洪水」以降、エジプトへうつったノアの息子ハムによって復興され、東洋の諸文化もこの地で生まれたという。漢字はエジプト人が東洋へつたえた聖刻文字(ヒエログリフ)であり、菩薩は西方における「母なる神」、エジプトの女神イシスにほかならないと考えられたのである。16世紀に活躍したフランスの東洋学者ポステルらが、釈迦をイエス・キリストに同定したように、キルヒャーもまた西洋中心的な普遍主義によって見知らぬ世界を理解していた。写真は、1670年刊行のフランス版からとった。

![]()

又、道教の月シンボルは、月の出の位置がだんだんと左(東)へ移動し、満月でUターンする往還ジッグザッグ文様として方向転換を示している。

縄文時代を通して土器に螺旋文が施された例は極めて多い。ここでは螺旋文一般ではなく中期中葉に出現する螺旋文自体を身体化すること、即ち螺旋の人格的ないしは精霊的表象に絞ってその背後にある思考を考えてみたい。

精霊表象の螺旋文

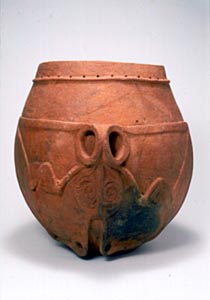

藤内遺跡の1962年の調査で発掘された中央広場に埋没されていた有孔鍔付土器の胴部に隆線で描かれた半人半蛙の精霊像は、手を上げ、手を下げていることが同時表現され四本の手として示されている。

下げた手は螺旋文を示し左右が反対方向に巻いている。胴部は二分割され、手指は三本である。

平塚市上ノ入遺跡より出土した有孔鍔付土器も同様な図法をとっているが、手を上下している様は表象としては弱い。しかし分割された胴部に逆方向の螺旋が二つ刻まれ二極転換している。

縄文中期の有孔鍔付土器

発酵酒を造る容器・正面のカエルに注目

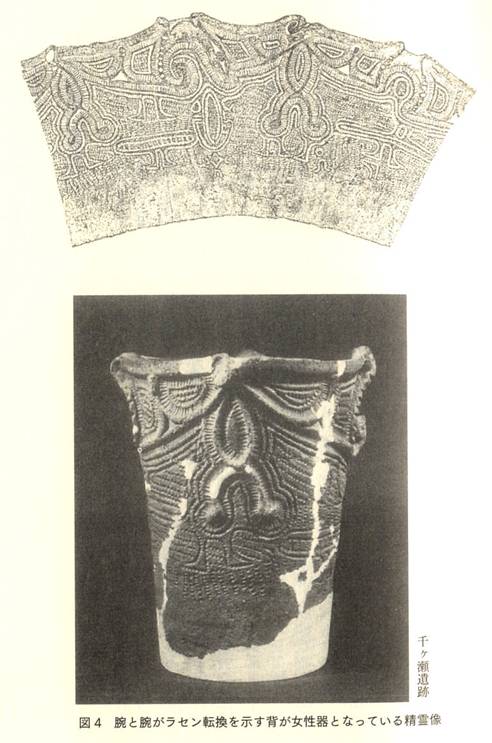

青梅市千ヶ瀬遺跡より出土した深鉢は、二人の人物像(精霊像)が相互に手をつなぎ合っていてその部分が連鎖する螺旋文となり、その連鎖螺旋自体をも又人格化するように、その下に二重に足のようなものを描き出す手の込んだものである。

この人物像同士が手をつなぎ合った螺旋の部分が、人物像におとらず重要であることを強調している。人物像の背は縦に二分割されている。端的に言えば女性性器を表している。

これらの手の上げ下げによる上下の転換、手をつなぎ合う左右の転換と表現上の差異はあるが、ともに螺旋とその転換を表象している点に違いはない。

螺旋文様は自然界や生命現象のあらゆる場面に見られるもので死と再生のシンボルとされている。

しかしこの特別に螺旋を身体化した人格の性格についてはそのような一般的な螺旋ではなく、これらの土器から考えられることは月に棲むという蛙の人格的表象であること、有孔鍔付土器は酒を醸す容器と考えられ、月の不死の水=酒と考えられること、有孔鍔付土器の形態が円形に膨らんだ満月ないしは朔月の形を表すことなど考え合わせ、この螺旋人間の示す上・下の転換も月の軌跡の一ヶ月における二度の全面的方向転換と考えることができ、大きな周期では生=春、死=冬の転換と想われる。

この精霊の手の上げ下げによって植物が芽生える春と植物の枯死する不毛の冬の転換が到来するという思考がこのような螺旋の転換表象にかりたてたものであろう。

あらゆる生命現象の螺旋文の中でも、その根底に月の螺旋軌跡を置き、それを人間の実存構造に引っ張っていった新石器時代の太陰的原理は、列島の縄文中期の土器表象の中で螺旋文様の身体化でもって、根底にある月神の変容する力を表現しょうとしたものであろう。

(「縄文のメドゥーサ」・土器図像と神話文脈 田中 基)